ここ最近の電気代が高いナゾ

2021年9月に仕事を辞めたので、ちょうど電気代が増える時期に自宅にいることになってしまい、

こまめに電気を消すようにしたり、電気料金の安い深夜に洗濯や食器洗い機を使用するなど、節電に心掛けてきました。

電気使用量は前年より減っているのに、電気代はなぜか前年より高い・・・

節電しているのになぜ・・・?

昼間に自宅にいるから高いのか・・・?

毎月の電気代を見るたびにため息が出てしまうので、電気代の明細書を見て調べてみることにしました。

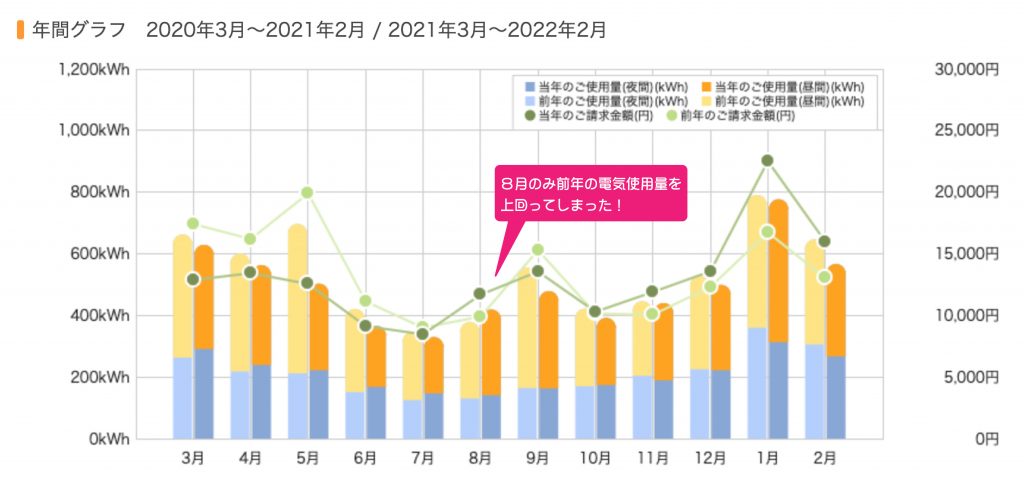

電気使用量と電気代の1年間の推移(2020年3月〜2022年2月)

下記が2020年3月〜2022年2月までの自宅の電気使用量と電気代の推移です。

2021年8月のみ前年の電気使用量を上回ってしまいましたが、8月以外は全て前年に比べて電気の使用量は減っています。

よく見ると2021年3月から2021年9月までは電気使用量が減ったのに比例して電気代も減っていたので嬉しく思っていました。(2021年8月を除いて)

しかし!・・・

2021年10月から2022年2月の間は、電気使用量が減っているのに、電気代は上がるという不思議な事態になっていました。

電気代が増えた原因は「燃料費調整額」

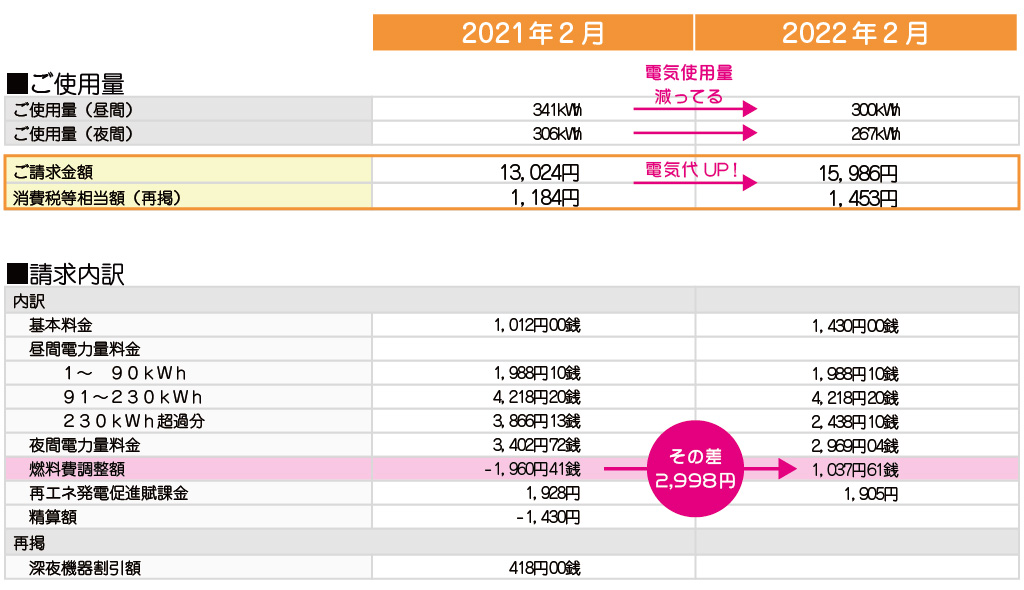

2021年2月の電気代の明細と2022年2月の電気代の明細を見比べてみたところ、大きく違ったのは「燃料費調整額」という項目でした。

燃料費調整額とは何か

日本の多くの電力会社では燃料費調整制度という制度を取っているそうです。

燃料費調整制度とは「火力燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に迅速に反映させるため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度」とのこと。

原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき、毎月平均燃料価格を算定し、

平均燃料価格(実績)が、基準燃料価格を上回る場合はプラス調整を、下回る場合はマイナス調整を行っているそうです。

つまり、毎月の電気料金の単価は、燃料の価格が変わるため、いつも同じではないということになります。

燃料費調整単価と燃料費調整額の比較

どのくらい燃料費調整額が違うのか、2021年2月と2022年2月の燃料費調整単価と燃料費調整額を比較してみました。

2021年2月

■2021年2月の燃料費調整単価

■2021年2月の燃料費調整額

2022年2月

■2022年2月の燃料費調整単価

■2022年2月の燃料費調整額

燃料費調整額は思っていた以上に変動がある!

2021年2月の燃料費調整額は−1,960円41銭でした。

2022年2月の燃料費調整額は+1,037円61銭でした。

燃料費調整額だけで、前年との料金の差は+2,998円でした!

節電に努め、前年に比べて電気使用量が減ったのに電気代が上がってしまった理由は、燃料費調整額にありました。

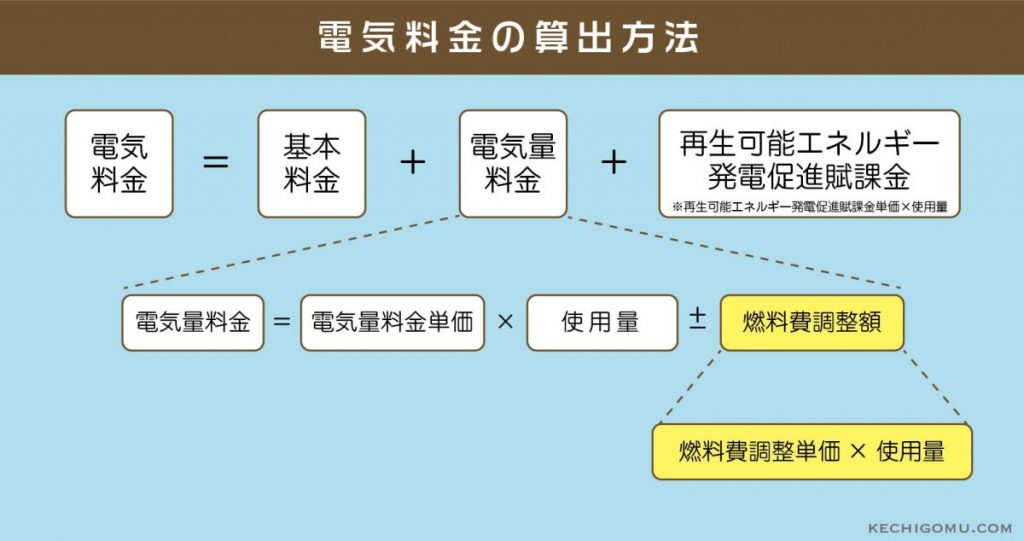

電気料金の算出方法

電気料金の計算式は下記になります。

電気料金 = 基本料金 + 電気料金 + 再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、毎年度、経済産業大臣によって定められ、全国一律の単価を国が定めています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は

2020年度(2020年5月分~2021年4月分)は2.98円/kWh

2021年度(2021年5月分~2022年4月分)は3.36円/kWh

こちらも毎年値上がりをしていますが、燃料費調整単価ほどの変動はありませんので、

やはり電気代の値上がりの大きな原因は燃料費調整額だと言えます。

まとめ

ここ最近の我が家の電気代の高騰は、「私が日中、家にいるから」という理由ではなく、燃料費調整額の高騰が原因だとわかりました。

そして、残念なポイントは、節電の効果以上に燃料費調整費が電気料金を押し上げていることです。

節電のモチベーションが下がりますね。

しかし、節電しなければ電気使用量も増え、それに比例して燃料費調整額も上がってしまうので、やはり節電するに越したことはないという結論になります。

もし、節電をせず、昨年と同じような電気の利用をしていたら、もっともっと電気代は上がってしまったことでしょう。

燃料費調整単価が高い時こそ、節電に努めなければいけないということがわかりました。

引き続き節電、頑張りましょう!

コメント